一、成果简介与主要解决的问题

应用型本科教育与地方产业对接,是应用型本科教育形成和特色发展的标志。如何围绕产业链设置专业群,深化校企合作、产教融合,实现人才培养与产业需求无缝对接,提高高校自我发展及服务地方经济的能力,已成为地方应用型高校关注的焦点。

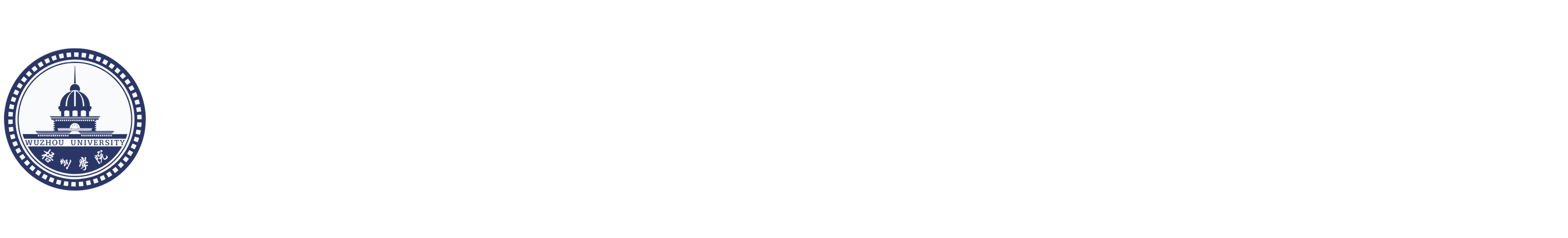

梧州学院2011年开设制药工程专业以来,以课程建设为突破口和着力点,以服务梧州特色产业为目标。2014年课题组开始《药剂学》精品视频课程建设,前后完成“基于MOOC和对分易教学平台的混合式教学模式研究”等自治区级教改项目45项,经过不断改革创新,2017年,建设完成《药剂学》精品视频课程、《林产化工专业导论》线上课程等。经过6年的实践,形成“地方应用型高校‘三链融合’的药学类专业课程综合改革与实践”新模式(图1)。

贯穿实施人才培养全过程的“知识链—能力链—产业链”三链融合的药学类课程综合改革,以产业链需求为导向,专业群建设为重点,知识链管理为保障,通过校企合作、产教融合,实现人才培养与产业需求对接,提高人才培养质量和服务地方经济能力。

成果主要解决了学科专业支撑产业链需求较弱;课程建设与地方产业链需求对接紧密度较弱;学生专业应用能力与地方产业岗位能力需求匹配度较低等问题。

二、成果研究与实践内容

(一)以能力链牵引为导向,重组服务大健康产业的专业群。

1.开展调研分析

(1)对地方产业结构和人才需求进行调研分析,确立专业群对接大健康产业。

实施“服务地方产业、以应用和能力为本和学以致用”的应用型人才培养教育理念,开展地方产业结构和人才需求调研。目前,梧州主导产业有再生资源、高端金属新材料、食品医药、六堡茶产业、和电子信息等。其中,梧州现有医药企业475个、具规模的食品饮料企业535个、六堡茶产业涉及企业3700个。通过对医药、食品、六堡茶产业等相关产业用人单位对人才学历水平和能力要求进行调查,70.8%的用人单位需要普通本科学历人才,具备一定的研发、生产、检验、销售使用等环节的知识能力。

(2)对接大健康产业群,调研分析学科、专业,确立制药工程专业的主导地位。

食品与制药工程学院设有制药工程、茶学、食品科学与工程三个本科专业,包括医学、农学和工学3个学科。三个专业方向设置通用性较强,专业基础课和专业通识课相同,专业课在知识能力要求上差异不大。制药工程专业先后获得自治区优势特色专业、广西一流本科专业、本科高校特色专业及实验实训教学基地建设项目。

2.基于大健康产业链需求形成制药工程专业群。

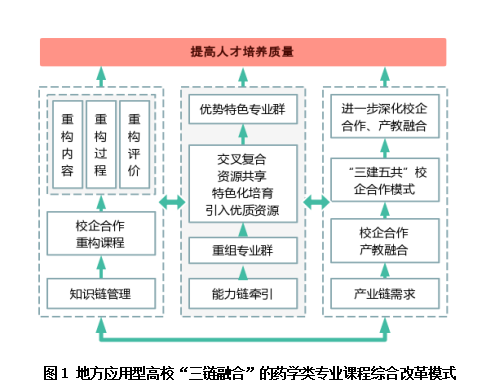

(1)专业能力对接产业链需求,利用有限资源重组专业群,使资源利用最大化。

在分析产业需求和能力要求基础上,以制药工程专业为主,茶学、食品科学与工程为辅,融入相关专业部分资源,组建了拥有医学、工学、农学交叉的制药工程专业群(图2)。专业群内各专业间可实现资源共建共享,建立了多元化的师资队伍,共建共享实验实训室12个,智慧教室5个,与30家企业建立校企合作关系,使专业群中所有学生都能在所面向的产业链中找到就业渠道,近5年学生就业率都在90%以上,梧州学院2019-2022年度连续4年被授予广西普通高校毕业生就业工作突出单位称号。

(2)制药工程专业群内其他专业围绕核心专业进行交叉复合,形成优势特色专业群。

以制药工程专业为核心,各专业间交叉复合,以其带动专业群内其他专业协同发展,形成优势特色专业群,引导优质资源向专业群汇聚。制药工程专业群定位于中药制药领域、六堡茶产业、梧州特色食品产业,与区域高校及全国同类院校的制药工程专业错位发展,形成优势特色专业群。几年来,获批广西普通本科高校示范性六堡茶现代产业学院建设项目,广西六堡茶种质创新与综合利用工程研究中心和六堡茶人才小高地2省级科研平台,广西高校优势特色专业2个,自治区级一流本科专业7个,实验实训一体化教学基地建设项目5项。

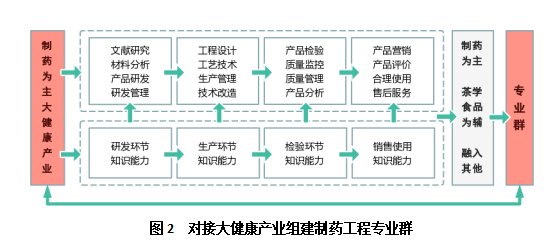

3.制药工程专业群资源协同,助力专业课程重构和产教融合。

将专业群内资源进行整合,不同学期组建不同的课程项目组、科研项目组、实践、实训项目组,教师根据教学任务分配到不同项目组,利用现有资源完成课程任务。提高教学质量和人才培养质量,更好地服务地方经济和形成自身办学优势、特色。获得了26个教学质量工程项目,建设了5门线上课程,2门虚拟仿真课程,1门精品视频课,获得区级一流课程5门,区级课程思政示范课3门。专业群资源协同,助力专业课程重构和产教融合(图3)。

(二)以知识链管理为导向,重构课程内容和教学过程。

1.面向产业链转型升级、技术进步和社会发展需求变革教学内容。

(1)以制药工程专业群为基础,建设跨学科课程团队。

制药工程专业群中相关课程内容的教师组成教学团队,根据课程需要,选择性地融入机械、计算机、英语、环境资源等专业教师。学生有机会广泛接受来自不同行业、不同学科的关键知识和问题,帮助构建更为完善的知识体系,激发学习兴趣并带来更大的满足感和价值感。如药剂学教学团队由6位本专业教师、1位英语专业教师、2位计算机专业教师、2位机械专业教师、1位环境资源专业教师和3位企业兼职教师组成。

(2)突破专业、课程界限,重构课程内容。

根据课程的不同特点,选择不同的方式重组课程内容,如课程模块优化和组合教材内容,多门课程按照能力培养基线梳理课程内容,或者是在现有教材基础上融入新产业、新技术、新材料等。拓宽了学生的科学视野,培养了学生的创新意识和跨学科思维能力。近3年学生发表代表性科研论文23篇,获得国家级奖学金188人,明显高于全校平均水平,参加大学生创新创业训练项目58项。以药剂学课程内容的重构过程为例来说明(图4)。

2.面向产业链生产情境需求,以学生为中心,依托数字化技术,重构课程设计。

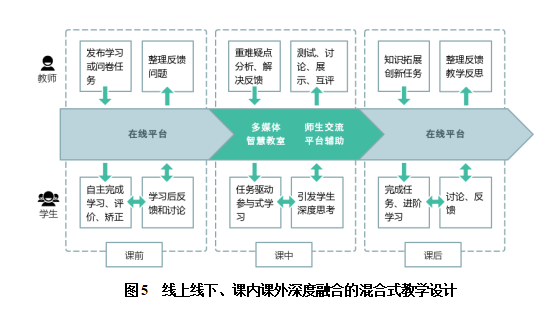

教学设计中,按课前、课中、课后三个阶段实施,每个阶段赋予教师和学生不同的任务(图5)。基于学情,内容由浅至深、由窄到宽进行整合,各个环节相互联系,借助于智能技术,全过程参与评价,提高了学生自主学习的能力和课堂参与度,实现线上个性化学习与课堂深度学习的有机融合,培养了学生自主学习能力和以分析、判断和解决实际问题为特征的高阶能力。近三年学生评教优秀率84.6%,获自治区级一流本科课程5门,自治区级课程思政示范课程3门,建设线上开放课程5门,虚拟仿真课程2门,精品视频课程1门。2014年以来,团队共承担区级以上教学改革项目45项,教师获自治区级教学奖励36项,获得区级教学成果奖5项,校级教学成果奖7项。

3.面向产业链知识和价值“同向同行”需求,构建多元化的课程评价体系,将价值目标评价融入其中。

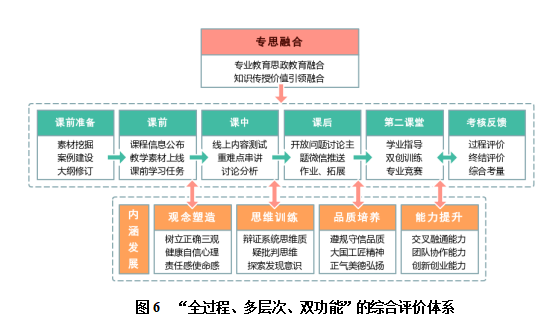

基于课程平台智能技术,采用理论与实践、课上与课下不同层次的多维度、多元化评价机制,学习评价紧扣学习活动,过程考核贯穿课程教学始终。确定各级指标在质量评价中的权重,借助数字技术做到公平、公正和可衡量,依此对教学内容和教学效果进行反馈和跟踪。依托“以学生为中心”的教学设计实施,开展对“学生发展核心素养”的综合评价,将价值目标评价融入其中,从而对学生实现“全过程、多层次、多元化”的综合评价(图6)。教师公开出版教材15部,专著5部,围绕成果发表教改论文47篇,其中SCI1篇,中文核心1篇。教师获得区级教学奖励36项,获得各种其他奖励荣誉25项。近三年学生评教优秀率84.6%,良好率15.4%。

(三)以产业链需求为导向,创建“校内多元化实训平台+校企‘三建五共’协同育人机制”实践教学新模式。

1.对接地方产业,建立校外实践教学基地。

制药工程专业群主要对接大健康产业链,先后与广西梧州中恒集团股份有限公司、梧州食品药品检验所、广西梧州茂圣茶业有限公司等30家企业建立校企合作关系,聘请56位企业专家、工程师及一线技术员做兼职教师,为学校的实践教学及人才培养提供全面支持。

2.对接产业链需求,构建多样化实践教学平台。

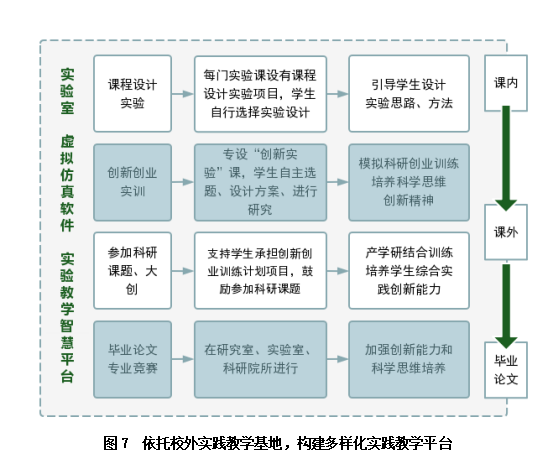

校内多元化实训包括课程的基础实验、创新实验、综合实验及拓展实验,支持承担创新创业训练计划项目和参加教师科研项目,鼓励学生参加学科竞赛,形成“课内外结合”、“递进式提高”的校内实践教学体系。逐步培养学生的实践创新能力和综合素质(图7)。2016年以来,制药、茶学、食品与工程等专业学生获得区级以上大学生创新创业项目58项,在各类专业竞赛中,获国家级和自治区级奖励153项。

3.对接产业链需求,构建校企“三建五共”协同育人实践教学新模式。

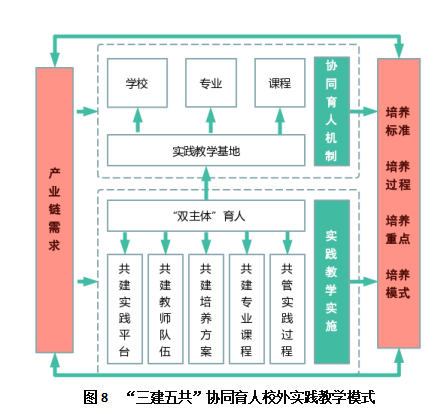

梧州学院长期将追求卓越的实践教学质量作为高素质应用型人才培养的重要抓手,经过多年的深入实践,从育人理念、合作机制、组织方式、实现路径上进行集成创新,构建了“三建五共”协同育人校外实践教学新模式,即“把学校建在产业基地、把专业建在产业链上、把课程建在产业链上”的协同育人机制和“共建实践平台、共建教师队伍、共建培养方案、共建专业课程、共管实践过程”的实践教学实施机制(图8)。可以实现培养标准与市场需求对接,培养过程与岗位标准对接、培养重点与能力提升对接、培养模式与职业发展对接,全面增强实践教学的针对性、系统性和实效性,充分发挥校企双方在人才培养中的“双主体”作用,切实深化校企合作、产教融合,使学校和企业实现有效对接。2022年1月,梧州学院获2021年中国产学研合作创新与促进奖,全国工商联人才中心产教融合示范实训基地建设项目。

三、成果主要特色、创新点

(一)创建主动对接地方产业、服务地方经济社会发展协同育人新模式。

制药、六堡茶、食品等大健康产业是梧州主导产业之一。对接大健康产业,建设制药工程优势特色专业群,专业群定位于中药制药领域、六堡茶产业、梧州特色食品产业,培养目标与产业链需求对接。先后与广西梧州中恒集团股份有限公司等30家企业建立校企合作关系,积极探索深化校企合作、产教融合。以地方产业为纽带,以专业群为基础,学院与行业共建产业学院,2021年获批广西普通本科高校示范性六堡茶现代产业学院,深入推进校企合作、产教融合。在协同育人同时,学校为企业提供科技支持和人才输送,提高人才培养质量和高校服务地方经济社会发展能力。

(二)创建“三链融合”课程综合改革新方式。

对接产业链需求,重构课程内容和教学过程。根据课程内容相关性,专业群内教师与企业教师组建复合型课程教学团队,教学团队对课程内容进行重组,如多门课程按照能力培养基线梳理课程内容,突破专业、课程界限,拓宽学生的科学视野,培养学生的创新意识和跨学科思维能力。以学生为中心,依托数字化技术,进行教学过程和教学评价设计,理论课程采用线上、线下混合式教学方式,实践课程采用多元化实践训练方式,通过开放训练项目实现拓展提升,全过程、多层次、多元化评价贯穿教学过程始终,使评价公平、公正和可衡量,提升了学生综合学术素养和实践创新能力。

(三)创建“校内多元化实训平台+校企‘三建五共’协同育人机制”实践教学新模式。

校内多元化实训包括课程的基础实验、创新实验、综合实验及拓展实验,支持承担创新创业训练计划项目和参加教师科研项目,鼓励学生参加学科竞赛,形成“课内外结合”、“递进式提高”的校内实践教学体系。通过校企“三建五共”协同育人机制实施,实现培养标准与市场需求对接,培养过程与岗位标准对接、培养重点与能力提升对接、培养模式与职业发展对接,切实深化校企合作、产教融合,使学校和企业实现有效对接(图9)。提升学生综合实践能力。

四、成果推广应用广泛,社会影响显著

社会评价高,根据麦可思数据有限公司提供的毕业生培养质量评价数据报告显示,用人单位普遍认为制药工程专业群毕业生职业素养高、专业功底扎实、责任感高,有很强适应能力和竞争能力。

成果推广辐射广泛。本教学成果已成为省内外高校开展药学类专业课程改革的典范,成果被南宁师范大学、吉林农业大学等11所省内外高校学习和借鉴。先后接待了北部湾大学等30多家高校、企业前来考察交流,形成了广泛影响力。

依托本成果建设了区级一流本科课程5门,区级课程思政示范课程3门,建设线上开放课程5门,虚拟仿真课程2门,精品视频课程1门,公开出版教材15部,专著5部。一流课程和线上课程累积浏览量8000万次,选课人数48万人次,互动次数8万次。成果参与了15次学术报告和对外交流,受众人数约1.5万人。

对接梧州大健康产业,校企合作区级科研项目4项,市厅级科研项目16项,学院开展送技下乡、技术交流、基层单位授课等活动20项,学生在区内就业人数约为50%,更好地服务地方社会发展。成果得到梧州市政府、社会的认可和西江日报等报导。引起了国内同行高度重视,推动了兄弟院校积极开展“地方应用型高校‘三链融合’的药学类专业课程综合改革,产生了良好的辐射、示范作用。