1.成果简介

应用型人才培养与地方产业对接,是应用型本科教育形成和特色发展的标志。如何围绕产业链设置专业群,深化校企合作、产教融合,实现人才培养与产业需求无缝对接,提高高校自我发展及服务地方经济的能力,已成为地方应用型高校的使命和担当。

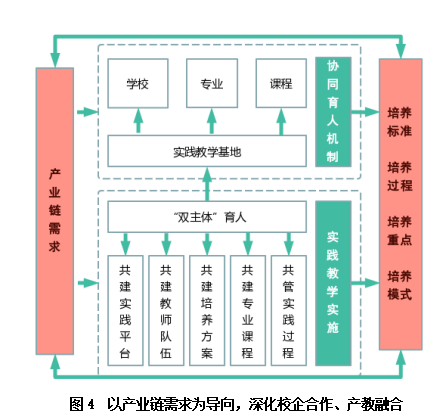

梧州学院2011年开设制药工程专业以来,以课程建设为突破口和着力点,以服务梧州特色产业为目标。2014年课题组开始《药剂学》精品视频课程建设,前后完成“基于MOOC和对分易教学平台的混合式教学模式研究”等自治区级教改项目45项,经过不断改革创新,2017年,建设完成《药剂学》精品视频课程、《林产化工专业导论》线上课程等。经过6年的实践,形成“地方应用型高校‘三链融合’的药学类专业课程综合改革与实践”新模式(图1)。

实施贯穿人才培养全过程的“知识链—能力链—产业链”三链融合的药学类课程综合改革,以产业链需求为导向,专业群建设为重点,知识链管理为保障,通过校企合作、产教融合,实现人才培养与产业需求对接,提高人才培养质量和服务地方经济能力。主要成果如下:

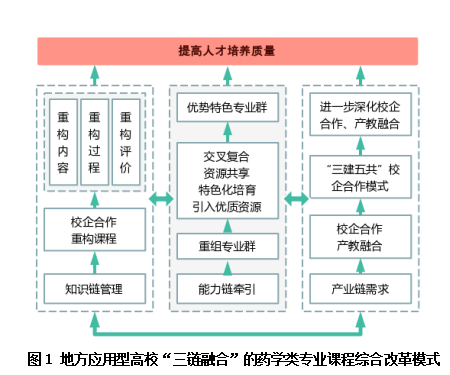

(1)构建了对接地方产业链的特色专业群。建设了以制药工程专业为核心,茶学、食品科学与工程为辅助,集医学、农学、工学交叉的专业群,各专业协同发展,形成了制药工程优势特色专业群。获批广西普通本科高校示范性现代产业学院建设项目,广西优势特色专业建设项目,广西一流本科专业建设项目,本科高校特色专业及实验实训教学基地建设项目,梧州学院被列为广西新建本科学校整体转型发展试点学校。

(2)构建了紧密对接地方产业链需求的课程体系。打破了原有学科和专业壁垒,对接产业链需求重构课程体系。构建了学生复合知识能力体系,培养了学生跨学科复合思维能力。建设5门自治区级一流本科课程,5门线上开放课程,2门虚拟仿真课程,出版教材、专著20部。

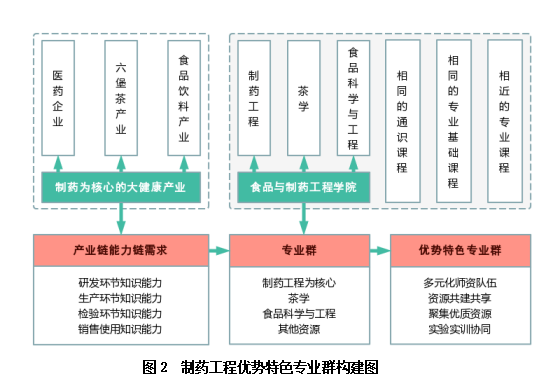

(3)构建了“三建五共”协同育人校外实践教学新模式。以产业链需求为导向,构建了“三建五共”协同育人校外实践教学模式,以学校、企业“双主体”为育人手段,显著提升学生的工程能力、创新能力和职业能力,进一步深化了校企合作、产教融合。梧州学院获中国产学研合作创新与促进奖,全国工商联人才中心产教融合示范实训基地建设项目。

2.成果主要解决的教学问题

①学科专业支撑产业链需求较弱;

②课程建设与地方产业链需求对接紧密度较弱;

③学生专业应用能力与地方产业岗位能力需求匹配度较低。

3.成果解决教学问题的方法

(1)以能力链牵引为导向,重组服务大健康产业的专业群。

梧州有以制药为核心、包括六堡茶和特色食品的大健康产业,产业链各环节对人才有相近的知识、能力需求,以能力需求为导向,重组专业群。

①对接梧州大健康产业。组建以制药工程专业为核心、包括茶学、食品科学与工程专业的制药工程专业群。

②定位中成药。梧州制药产业以中成药生产为主、化学原料药生产为辅,梧州六堡茶、特色食品产业逐年发展壮大。制药工程专业群定位中药制药领域、六堡茶产业、梧州特色食品产业。

③组建多元化师资队伍。实现资源共建共享、实验实训协同、教学管评协同的交叉复合,形成制药工程优势特色专业群(图2)。

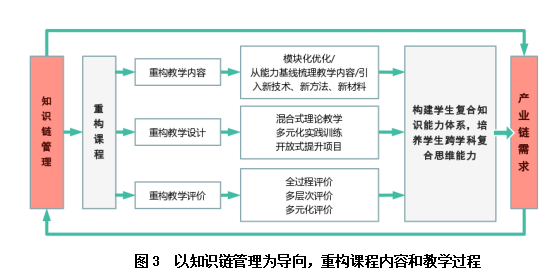

(2)以知识链管理为导向,重构课程内容和教学过程。

对接梧州大健康产业进行岗位需求调研,了解产业链中岗位对知识能力的要求,确定人才培养方案。依据方案,以学生为中心重构课程内容、课程教学设计和课程教学评价(图3)。以《药剂学》课程为例进行说明。

①依据产业链需求,确立课程4类基本知识能力目标和4类拓展知识能力目标,共46个能力目标。根据目标组建包括药剂学、药理学、机械设备等不同学科、专业的6位老师为药剂学课程团队。根据教材,优化了4个内容模块,并融入新技术、新剂型、新材料。

②以每个能力目标为基线设计理论和实践教学,其学时各占50%。理论教学借助教学平台等数字化资源开展混合式教学,实践教学包括多元化实践训练和开放式提升项目,通过4个校内实验实训平台和3个校企合作平台完成。

③采用理论与实践、线上与线下、学校与企业全过程、多元化评价机制,其中理论过程考核、实验实践考核和期末笔试成绩分别占30%、30%、40%。

(3)以产业链需求为导向,构建“三建五共”校外实践教学新模式。

以地方大健康产业为主要资源,建立校外实践教学基地,通过“三建五共”模式,深入推进校企合作、产教融合。

①制药工程专业群与梧州中恒集团股份有限公司等30家企业建立校企合作关系。

②构建了“三建五共”协同育人校外实践教学新模式,即把“学校、专业、课程”建在基地,校企共建实践平台、教师队伍、培养方案、专业课程,共管实践过程”。

③聘请企业兼职教师56人,开展“厂中校”授课80余次/年,校企双导师指导毕业论文400余篇,校企合作建设课程12门,80%以上学生在企业完成生产实习和顶岗实习(图4)。